コラム

親知らずはどうやって抜く?抜き方と抜いたあとの注意点!

こんにちは。三重県伊賀市にある歯医者「矢谷歯科医院」です。

親知らずは、斜めに生えることや埋まっていることでさまざまな問題を引き起こす可能性があります。そのため、適切な時期に抜歯する必要があるのです。親知らずを抜くケースや抜き方について気になる方もいるでしょう。

今回は、親知らずを抜くケースや抜き方、抜いたあとの注意点について詳しく解説します。

目次

親知らずとは?

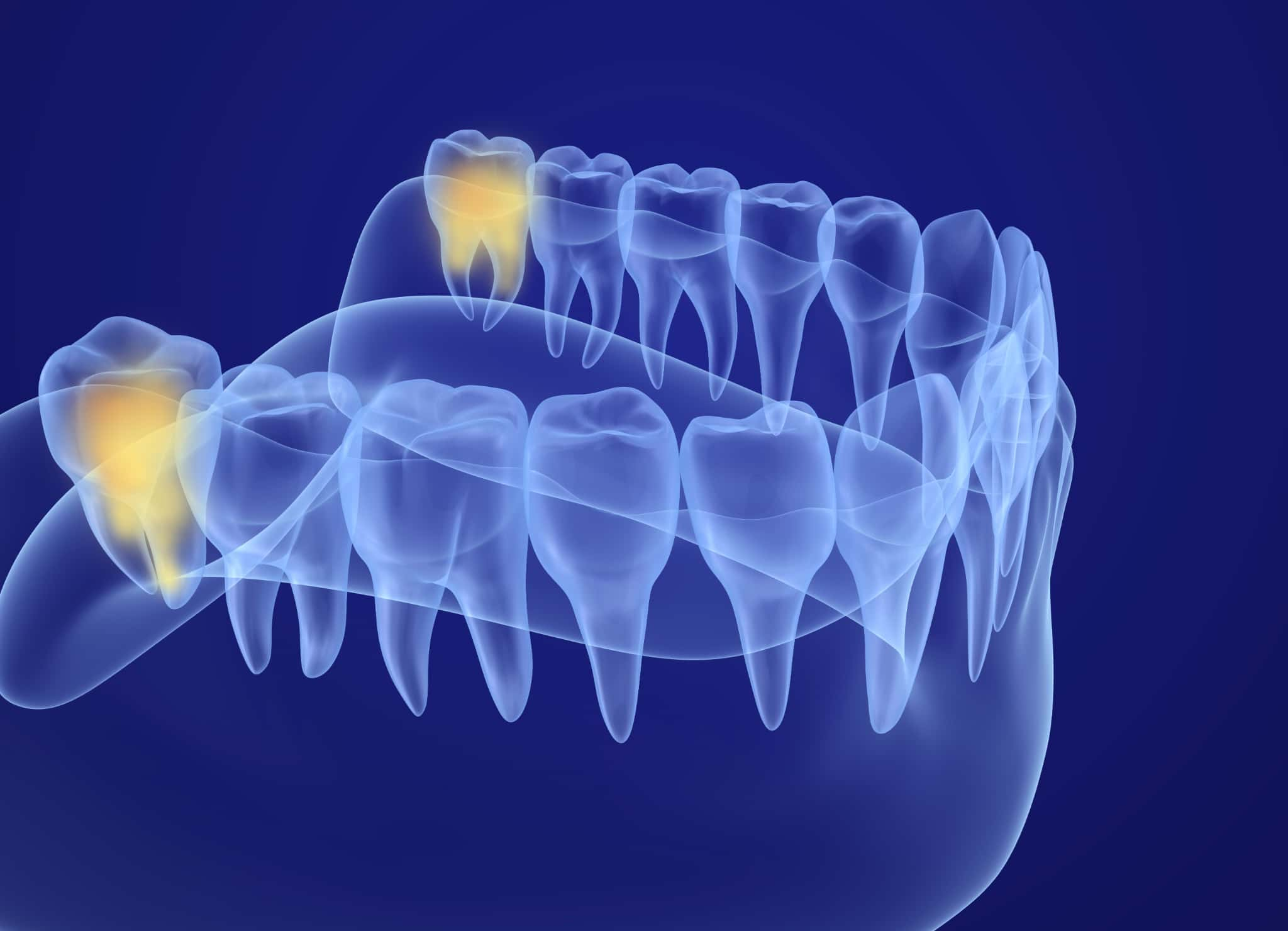

親知らずは、永久歯の中で一番奥に生える歯で、智歯や第三大臼歯とも呼ばれます。

一般的には10代後半から20代前半にかけて生えてきますが、個人差が大きく、まったく生えてこない方や、歯ぐきや骨の中に埋まったままの方もいます。

本来、永久歯は上下左右で合計32本ありますが、親知らずがもともと存在しない方や、レントゲンを撮ってはじめて存在がわかる方も少なくありません。

親知らずは、他の奥歯と比べてトラブルが起こりやすい歯といわれています。顎の大きさに対して生えるスペースが足りないことが多く、その結果として斜めや横向きに生えたり、一部だけ顔を出した半埋伏の状態になったりしやすいからです。

親知らずの周囲は歯ブラシが届きにくく、歯垢や食べかすがたまりやすい部位です。そのため、虫歯や歯肉炎、親知らずの周囲の炎症(智歯周囲炎)などを起こしやすくなります。

炎症が強くなると、腫れや痛み、口が開きにくいといった症状が出ることもあります。

さらに、親知らずの生え方によっては、手前の歯を押して歯並びや噛み合わせに影響を与えたり、隣の歯の根の部分に虫歯や歯周病を起こしやすくしたりする場合もあります。

このような理由から、親知らずは「抜くべきかどうか」を慎重に判断する必要がある歯といえます。

親知らずを抜くべきケース

親知らずは「必ず抜かなければならない歯」ではありません。問題なく機能している親知らずを無理に抜く必要はなく、トラブルの有無や将来のリスクを総合的に判断して、抜歯するかどうかを決めていきます。

親知らずを抜いたほうがよい場合は、具体的には以下のとおりです。

親知らずが斜め・横向きに生えている場合

親知らずがまっすぐではなく、斜めや横向きに生えていると、歯ブラシが届きにくくなり、歯垢や食べかすがたまりやすくなります。

その結果、親知らず自身だけでなく、手前の奥歯まで虫歯や歯周病になりやすくなります。

また、横向きの親知らずが手前の歯を強く押していると、歯並びや噛み合わせに影響を与える可能性があります。

矯正治療を受けたことがある方では、せっかく整えた歯並びが乱れる原因になることもあるため、抜歯を検討することが多くなります。

親知らずの周囲の歯ぐきが腫れている場合

親知らずの周囲の歯ぐきが腫れて痛む状態を、智歯周囲炎といいます。親知らずの一部だけが顔を出し、その周囲に歯垢や細菌がたまりやすい場合に起こりやすい炎症です。

腫れや痛みをくり返す場合や、炎症が強くて口が開きにくい、飲み込むときに痛い、発熱を伴うといった症状が出ている場合には、親知らずを残しておくことで同じトラブルをくり返す可能性が高くなります。

このようなケースでは、炎症をまずおさえたうえで、親知らずの抜歯を検討することが一般的です。

親知らずが原因で痛みや傷が生じている場合

親知らずが頬の内側の粘膜や歯ぐきに当たって傷をつくり、痛みや口内炎のような症状をくり返すことがあります。特に、上の親知らずが外側に傾いて生えている場合、頬を噛みやすくなり、慢性的な痛みや違和感の原因になることがあります。

このような場合、親知らずの形や位置を調整することが難しいため、抜歯によって症状の改善を図ることが多くなります。

親知らずが顎関節や噛み合わせに悪影響を与えている場合

親知らずの位置や傾きによって、全体の噛み合わせのバランスが崩れることがあります。噛み合わせの乱れが続くと、顎の関節に負担がかかり、口を開けるときの痛みや音、開きにくさなど、顎関節症の症状につながることがあります。

顎関節症の原因は一つではありませんが、親知らずが大きく関わっていると考えられる場合には、抜歯によって負担を減らすことを検討します。

親知らずの周囲に嚢胞ができている場合

親知らずの周囲に、液体のたまった袋状の病変(嚢胞)ができることがあります。レントゲンやCT検査で偶然見つかることも多く、放置すると徐々に大きくなって顎の骨を溶かしたり、周囲の歯の根を圧迫したりするおそれがあります。

嚢胞が確認された場合、多くは親知らずと嚢胞を一緒に取り除く外科的な処置が必要になります。進行すると手術の範囲が広がることもあるため、早めの対応が大切です。

親知らずを抜かなくてよい場合

一方で、次のような親知らずは、経過観察にとどめる場合もあります。具体的には以下のとおりです。

親知らずがまっすぐに生えており、上下でしっかり噛み合っている場合には、他の奥歯と同じように噛む機能を果たしていると考えられます。このような親知らずは、清掃が十分にできていて、虫歯や歯周病、周囲の炎症がなければ、無理に抜く必要はありません。

また、顎の骨の深い位置に完全に埋まっていて、周囲の歯や神経、上顎洞などに影響を与えていない親知らずもあります。このような場合、無理に抜歯するとかえってリスクが高くなることがあるため、定期的にレントゲンで経過を確認しながら、慎重に様子を見ることが一般的です。

親知らずを抜くかどうかは、年齢や全身状態、将来の矯正治療の予定なども含めて総合的に判断する必要があります。気になる症状がある場合は、早めに歯科医院で相談し、レントゲン検査などを受けておくと安心です。

親知らずの抜き方の基本的な流れ

ここからは、多くの方が気になっている「親知らずの抜き方」について解説します。親知らずの状態によって手順や難易度は変わりますが、基本的な流れは共通しています。

親知らずの抜歯の一般的な流れは、具体的には以下のとおりです。

抜歯前の診査・検査と治療計画

まず、お口の中を診察し、親知らずの見え方や周囲の歯ぐきの状態、噛み合わせなどを確認します。そのうえで、レントゲン写真を撮影し、親知らずの位置や向き、根の形、周囲の骨の状態を詳しく調べます。

下の親知らずが顎の中を通る神経(下歯槽神経)に近いと考えられる場合や、嚢胞が疑われる場合などには、必要に応じてCT撮影を行い、立体的に位置関係を確認します。

これにより、神経や血管への影響をできるだけ少なくするよう、抜歯の方法を慎重に計画します。

診査結果をもとに、抜歯が本当に必要かどうか、抜歯以外の選択肢があるか、どのような方法で抜歯を行うか、想定されるリスクや術後の経過などについて、事前に丁寧に説明を行います。

麻酔による痛みのコントロール

親知らずの抜歯は、通常は局所麻酔で行います。まず、麻酔の注射の痛みを和らげるために、歯ぐきの表面に表面麻酔を塗布し、その後で局所麻酔の注射を行います。

下の親知らずの場合は、歯の周囲だけでなく、下顎の骨の中を通る神経に対して伝達麻酔を行い、広い範囲の感覚を一時的に麻痺させることがあります。麻酔が十分に効いていることを確認してから、抜歯の処置に進みます。

痛みに対する不安が強い方や、処置時間が長くなることが予想される難症例では、笑気吸入鎮静法や静脈内鎮静法などを併用する医療機関もあります。

これらは意識を保ったままリラックスした状態で治療を受けられる方法であり、必要に応じて検討されます。

比較的簡単な親知らずの抜き方

親知らずがまっすぐに生えていて、歯ぐきからしっかり頭が出ている場合は、比較的シンプルな手順で抜歯が可能なことが多くなります。

麻酔が効いたことを確認したら、歯をつかむ専用の器具や、歯を少しずつ揺らして緩める器具を用いて、親知らずを慎重に抜いていきます。歯根の形や骨の硬さにもよりますが、数分程度で抜けるケースも少なくありません。

歯を抜いたあとは、抜歯した穴(抜歯窩)に残った不良な組織や汚れをきれいに取り除き、必要に応じて縫合を行います。その後、ガーゼを噛んでいただき、圧迫して止血します。

難しい親知らずの抜き方(埋伏・横向きなど)

親知らずが歯ぐきや骨の中に埋まっている場合や、横向きに寝たように生えている場合は、通常のように上から引き抜くだけでは取り出せません。このようなケースでは、外科的な抜歯(観血的抜歯)が必要になります。

まず、親知らずの上の歯ぐきを小さく切開し、必要な範囲で歯ぐきをめくって歯や骨を露出させます。次に、親知らずを覆っている骨の一部を専用の器具で慎重に削り、歯の頭の部分が見えるようにします。

横向きに埋まっている親知らずは、そのままでは取り出せないため、歯の頭の部分と根の部分を分割し、小さくしてから取り出します。必要に応じて根の部分もさらに分割し、周囲の骨や神経を傷つけないように注意しながら、少しずつ摘出していきます。

歯をすべて取り除いたあとは、抜歯窩を洗浄し、周囲の骨や歯ぐきの状態を確認してから、歯ぐきを元の位置に戻して縫合します。最後にガーゼを噛んで圧迫止血を行い、処置は終了です。

上の親知らずの抜き方の特徴

上の親知らずは、下の親知らずと比べて骨がやわらかいことが多く、頭がしっかり出ている場合には、比較的短時間で抜けるケースが多くみられます。

ただし、上顎の奥には上顎洞という空洞があり、親知らずの根がこの上顎洞に近接していることがあります。抜歯の際に、抜歯窩と上顎洞が交通したり、まれに歯が上顎洞内に入り込んでしまったりするリスクがあるため、事前のレントゲンやCTで位置関係をよく確認したうえで、慎重に処置を行います。

上顎洞との交通が小さく、適切な処置と安静が守られれば、多くは自然に閉鎖していきますが、穴が大きい場合やなかなか閉じない場合には、追加の外科的処置が必要になることもあります。

下の親知らずの抜き方の特徴

下の親知らずは、骨が硬く、さらに顎の中を通る下歯槽神経や、舌の感覚を司る舌神経の近くに位置していることが多いため、上の親知らずよりも抜歯の難易度が高くなることがあります。

レントゲンやCTで親知らずと神経の位置関係を確認し、神経に近い場合には、骨を削る範囲や歯の分割の仕方を工夫して、神経への影響をできるだけ少なくするように計画します。

抜歯後には、腫れや痛みが上の親知らずよりも出やすい傾向がありますが、適切な処置と術後管理を行うことで、多くの場合は時間の経過とともに落ち着いていきます。

神経に近い親知らずに対する特別な抜き方

下の親知らずの根が、下歯槽神経に非常に近い、あるいは接していると判断される場合には、通常の抜歯では神経麻痺のリスクが高くなることがあります。そのようなケースでは、リスクを減らすために、特別な方法が検討されることがあります。

一つは、親知らずの頭の部分だけを先に取り除き、数か月待ってから残った根を抜く「二回法」と呼ばれる方法です。時間の経過とともに、根の位置が少し変化して神経から離れることが期待できる場合に選択されます。

もう一つは、親知らずの頭の部分だけを取り除き、根の部分はあえて残す「コロネクトミー」と呼ばれる方法です。根が神経と強く接している場合に、あえて根を残すことで神経へのダメージを避けることを目的とします。ただし、根の周囲で感染が起こった場合や、後になって根が動いてきた場合には、追加の処置が必要になることがあります。

どの方法が適切かは、レントゲンやCTの所見、年齢や全身状態などを踏まえて個別に判断されます。

親知らずを抜いたあとの注意点と過ごし方

親知らずの抜歯は、処置そのものだけでなく、抜いたあとの過ごし方も非常に重要です。術後の注意点を守ることで、痛みや腫れをできるだけ抑え、治りをスムーズにすることが期待できます。

ここでは、時間の経過に沿って注意点をまとめます。具体的には以下のとおりです。

抜歯当日の注意点

抜歯直後は、ガーゼをしっかり噛んで圧迫し、止血を行います。通常は30分程度で落ち着いてきますが、ガーゼを外したあとも少量のにじむような出血が続くことがあります。この程度であれば、多くは心配いりません。

抜歯した部分には、血餅と呼ばれる血の塊ができます。これは、かさぶたのような役割を果たし、傷を内側から治すためにとても重要です。強いうがいや、口を激しくすすぐ行為は、この血餅をはがしてしまう原因になるため、当日は控えるようにします。

麻酔が効いている間は、唇や頬、舌の感覚が鈍くなっています。この間に食事をすると、気づかないうちに頬や舌を噛んでしまうことがあるため、麻酔がしっかり切れるまでは飲食を控えるか、少量の水分補給にとどめるようにします。

また、当日は長時間の入浴や激しい運動、飲酒など、血行を急に良くする行為は避けてください。血流が増えることで出血が再開したり、腫れが強くなったりするおそれがあります。

喫煙も、傷の治りを悪くし、ドライソケットのリスクを高めると考えられているため、可能な限り控えることが望ましいです。

抜歯翌日から数日間の注意点

抜歯の翌日から数日間は、腫れや痛みが出やすい時期です。特に、骨を削ったり、歯を分割したりした難しい抜歯のあとは、術後2〜3日目に腫れのピークを迎えることが多くみられます。

痛み止めは、歯科医師の指示どおりに服用してください。痛みが強くなる前に、早めに内服しておくと、痛みをコントロールしやすくなります。

また、処方された抗菌薬は、症状が落ち着いても自己判断で中断せず、決められた日数を飲み切ることが大切です。

食事は、傷口と反対側で噛むようにし、硬いものや熱すぎるもの、辛いものなど、刺激の強い食品は避けるようにします。おかゆやうどん、スープ、ヨーグルトなど、やわらかくて噛む力のいらないものから始めると安心です。

口腔内を清潔に保つことも重要ですが、抜歯した部分を直接ゴシゴシと磨くのは避けてください。抜歯部位以外は、普段どおり歯ブラシで丁寧に磨き、抜歯部位の周囲は、やさしくうがいをする程度にとどめます。このときも、強いうがいは血餅をはがす原因になるため控えめに行います。

腫れが気になる場合は、冷たすぎないタオルなどで頬の外側から軽く冷やすことがあります。

ただし、長時間冷やし続けると、かえって血行が悪くなり治りが遅くなることもあるため、冷やす場合は短時間にとどめ、歯科医師の指示に従うようにしましょう。

抜歯後1週間前後の注意点と抜糸

多くの場合、抜歯後1週間前後で、腫れや痛みはかなり落ち着いてきます。この頃に、縫合した糸を取り除くための抜糸を行うことが一般的です。糸が自然に溶けるタイプの場合は、抜糸が不要なこともありますが、経過観察のための受診は必要です。

抜歯した穴は、表面から徐々に歯ぐきで覆われていきますが、完全に骨が再生して埋まるまでには数か月程度を要します。その間、食べかすが入り込むことがありますが、強くかき出そうとせず、やさしいうがいや、歯科医院での洗浄で対応していきます。

この時期には、抜歯部位の周囲も含めて、歯ブラシを使った清掃を少しずつ通常どおりに戻していきます。

ただし、まだ押すと痛みがある部分は無理をせず、様子を見ながらケアの範囲を広げていきます。

ドライソケットを防ぐために気をつけたいこと

親知らずの抜歯後の合併症の一つに、ドライソケットと呼ばれる状態があります。これは、抜歯窩の血餅が何らかの理由ではがれてしまい、骨の表面が露出してしまうことで、強い痛みが続く状態です。

ドライソケットを防ぐためには、抜歯直後から数日間の過ごし方が重要です。具体的には以下の点に注意します。

強いうがいを繰り返さないこと、ストローで飲み物を吸うなど、強い吸引の動作を避けること、抜歯部位を舌や指で何度も触らないこと、喫煙を控えることなどが挙げられます。

もし、抜歯後数日たってから痛みが強くなってきた、痛み止めを飲んでもほとんど効かない、といった場合には、ドライソケットを起こしている可能性があります。

その際は我慢せず、早めに歯科医院を受診して適切な処置を受けることが大切です。

こんな症状があればすぐに受診を

親知らずの抜歯後は、ある程度の痛みや腫れ、にじむ程度の出血はよく見られる反応です。ただし、次のような症状がある場合には、通常よりも強い炎症や感染などが起きている可能性があるため、早めの受診が必要です。

抜歯した部分からの出血がなかなか止まらない場合、頬の腫れが急激に強くなってきた場合、高い熱が出て全身がだるい場合、口がほとんど開かない、飲み込むのもつらいといった症状がある場合などが挙げられます。

気になる症状があるときは、自己判断で様子を見すぎず、必ず歯科医院に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。

親知らずの抜き方に関するよくある質問

親知らずの抜歯については、多くの方が似たような不安や疑問を抱えています。ここでは、よくある質問とその考え方をまとめます。

親知らずの抜歯はどのくらい痛いですか?

抜歯中は、しっかりと局所麻酔を行うことで、痛みはかなり抑えられます。処置中に感じるのは、歯が押されるような圧迫感や、音、振動などが中心です。もし処置中に痛みを感じる場合は、麻酔を追加することで対応できます。

麻酔が切れたあとには、痛みが出てくることがありますが、多くの場合は処方された痛み止めでコントロール可能な範囲です。難しい抜歯ほど、痛みや腫れが出やすい傾向はありますが、時間の経過とともに少しずつ落ち着いていきます。

親知らずは一度に何本まで抜いたほうがよいですか?

親知らずを何本ずつ抜くかは、親知らずの状態や全身の健康状態、生活スケジュールなどによって変わります。具体的には以下の考え方があります。

片側の上下2本を同時に抜くと、反対側で噛むことができるため、食事がしやすいという利点があります。一方で、上下左右4本すべてを一度に抜くと、通院回数を減らせる反面、術後の腫れや食事のしづらさが増す可能性があります。

遠方からの通院で来院回数を減らしたい方や、短期間で治療を終えたい方などは、複数本を同時に抜くことを希望される場合もありますが、体への負担や術後の管理も含めて、歯科医師とよく相談して決めることが大切です。

親知らずの抜歯にかかる時間はどのくらいですか?

抜歯にかかる時間は、親知らずの生え方や根の形、骨の状態などによって大きく変わります。頭がしっかり出ていてまっすぐ生えている上の親知らずであれば、実際に歯を抜く処置自体は数分程度で終わることもあります。

一方で、骨の中に深く埋まっている親知らずや、横向きに寝ている親知らず、神経に近い親知らずなどでは、切開や骨の削合、歯の分割などが必要になり、30分から1時間程度、場合によってはそれ以上かかることもあります。

処置前の説明や麻酔、術後の説明などを含めると、来院からお帰りまでに必要な時間は、余裕をもって見ておくと安心です。

親知らずの抜歯の費用はどのくらいですか?

親知らずの抜歯は、多くの場合、保険診療の範囲で行われます。費用は、親知らずの位置や生え方、必要な検査の内容などによって変わります。

レントゲン撮影やCT撮影、抜歯の難易度などにより総額が異なるため、正確な金額は診査・診断のうえでお伝えすることになります。気になる方は、事前のカウンセリングの際に、目安となる費用についてご相談ください。

親知らずは必ず若いうちに抜いたほうがよいですか?

一般的には、骨がやわらかく治癒力も高い若い時期のほうが、親知らずの抜歯は行いやすいとされています。そのため、将来的にトラブルを起こす可能性が高いと判断される親知らずについては、症状が強く出る前の比較的若い時期に抜歯を検討することがあります。

ただし、年齢だけで抜歯の可否が決まるわけではありません。全身の健康状態や服用中の薬、親知らずの位置や周囲の骨の状態などを総合的に考慮する必要があります。高齢の方であっても、必要に応じて安全に抜歯が行われることもありますし、逆に若い方でも、無理に抜かず経過観察とする場合もあります。

親知らずを抜くタイミングについて不安がある場合は、レントゲンやCT検査を受けたうえで、長期的な見通しも含めて歯科医師と相談するとよいでしょう。

まとめ

親知らずは、生え方や位置によって、まったく問題を起こさないこともあれば、強い痛みや腫れ、噛み合わせの乱れなど、さまざまなトラブルの原因になることもあります。

「今はそれほど痛くないから」と放置しているうちに、急に腫れてしまい、仕事や学校に支障が出てしまうケースも少なくありません。

特に、繰り返し腫れを起こしている親知らずや、レントゲンで明らかに横向き・埋伏している親知らずは、症状が軽いうちに計画的に抜歯を検討したほうが、全身への負担も少なく済むことが多くなります。

一方で、問題なく機能している親知らずを、理由なく抜く必要はありません。大切なのは、ご自身の親知らずが「抜いたほうがよいタイプ」なのか「経過観察でよいタイプ」なのかを、きちんと診断してもらうことです。

矢谷歯科医院では、レントゲンや必要に応じたCT検査を行い、親知らずの位置や周囲の神経・骨との関係を丁寧に確認したうえで、抜歯の必要性や方法、想定されるリスクについてわかりやすくご説明することを心がけています。

親知らずの抜き方や痛み、仕事や学校への影響など、不安な点があれば、どのようなことでも三重県伊賀市にある歯医者「SPT 矢谷歯科口腔医院」にお気軽にご相談ください。

当院の院長・副院長は口腔外科出身で、親知らずの抜歯やインプラント治療などを得意としています。虫歯・歯周病治療や矯正治療、入れ歯治療なども行っております。

当院は、地元の伊賀市だけでなく、名張市・亀山市・津市からも多くの患者様にご来院いただいております。歯に関するお悩みはぜひお気軽にご相談ください。

ホームページはこちら、ご予約・お問い合わせもお待ちしております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。